“墨子号”实现基于纠缠的无中继千公里量子保密通信

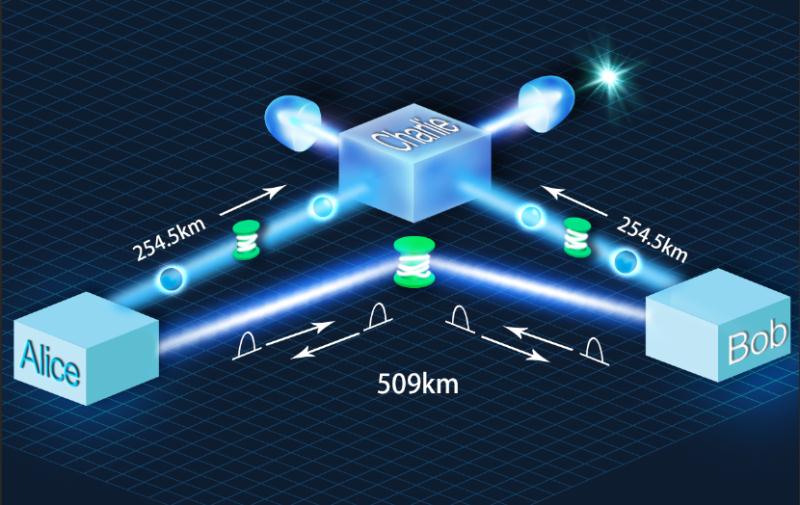

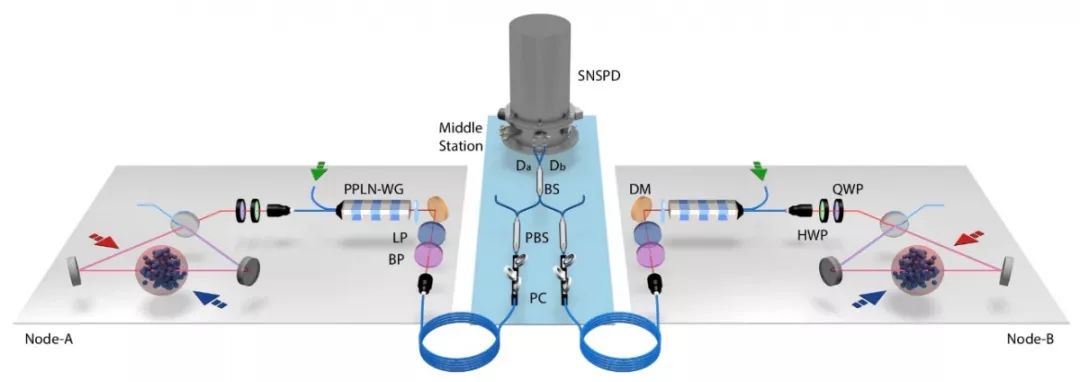

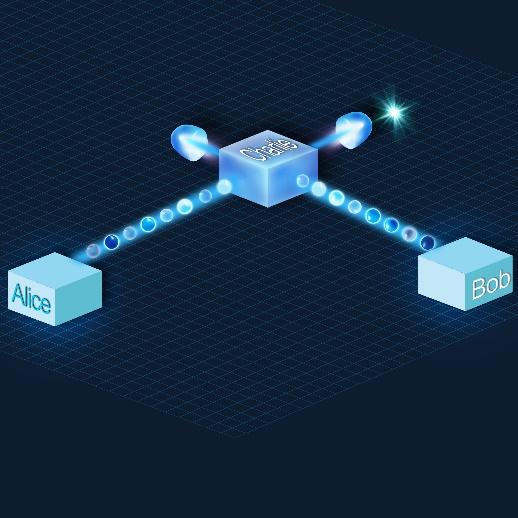

中国科学技术大学潘建伟及其同事彭承志、印娟等组成的研究团队,联合牛津大学Artur Ekert、中科院上海技术物理研究所王建宇团队、微小卫星创新研究院、光电技术研究所等相关团队,利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上首次实现千公里级基于纠缠的量子密钥分发。该实验成果不仅将以往地面无中继量子保密通信的空间距离提高了一个数量级,并且通过物理原理确保了即使在卫星被他方控制的极端情况下依然能实现安全的量子通信,取得了量子通信现实应用的重要突破。6月15日,研究团队在国际著名学术期刊《自然》杂志上在线发表了题为“基于纠缠的千公里级安全量子加密(Entanglement-based secure quantum cryptography over 1,120 kilometres)”的研究论文。《自然》杂志为此专门发布了题为“基于卫星的远距离安全通信(Quantum physics: Long-range satellite-based secure communications)”的新闻稿(Press release)加以推介。